Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025

Mythenbildung in der nationalsozialistischen Literatur am Beispiel von Horst Wessel

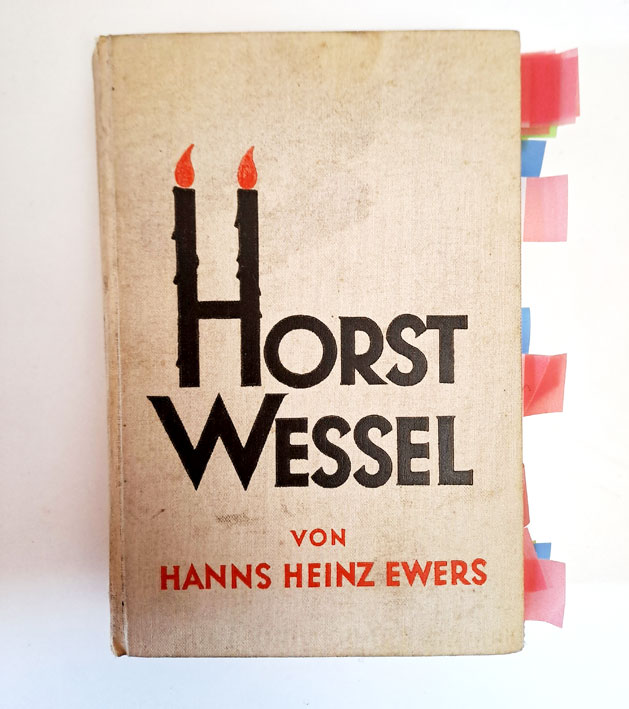

Ich habe Horst Wessel von Hanns Heinz Ewers einst im Studium gelesen und mir dafür sogar eine der ersten Ausgaben in Fraktur besorgt. Die roch nach Zigaretten. Auch, wenn ich gebrauchten Büchern durchaus ihre eigenen Qualitäten abgewinnen kann, so hatte ich eben gerade bei diesem Buch wenig positive Bilder im Kopf. Warum ich dieses Thema jetzt hervorhole? Weil es wichtig ist. Die Beschäftigung mit Büchern wie Horst Wessel – Ein deutsches Schicksal wird in Deutschland gerade in dieser Zeit wichtig, weil sie helfen kann, historische Propaganda zu entlarven, den kritischen Umgang mit ideologischer Instrumentalisierung zu schärfen und demokratische Werte gegen rechtsextreme Strömungen zu verteidigen. Es mir beim Umgang mit dem Roman um Verblendung durch Propaganda oder auch um den Sog der Gemeinschaft – das habe ich auch schon am Beispiel der Novelle Mario und der Zauberer von Thomas Mann eingehender beleuchtet. Es ist wichtig, sich bestimmte Mechanismen deutlich zu machen, die hinter bestimmten öffentlichen Aussagen oder politischen Aktionen stehen. Dazu will ich am Beispiel von Horst Wessel von Hanns Heinz Ewers drei Thesen aufstellen und erörtern.

These 1: Hanns Heinz Ewers orientierte sich beim Schreiben des Romans Horst Wessel – ein deutsches Schicksal am Aufbau mittelalterlicher Hagiographien und nutzte religiöse und mythologische Elemente für die strukturelle Erzählung.

These 2: Die Verankerung von religiösen und mythologischen Konzepten in der propagandistischen Literatur wie dem Wessel-Roman sollte die Sinnhaftigkeit der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft untermauern, und seine Leserschaft zur begeisterten Nachahmung bestimmter ideologischer Inhalte animieren.

These 3: Das mit christlichen Elementen aufgeladene Mutternarrativ am Ende von Horst Wessel richtete sich mit ihrer Frömmigkeitsstruktur an alle deutschen Frauen, deren Pflicht es nach dem Rollenbild der NSDAP unter anderem war, die eigenen Söhne im Sinne der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft zu erziehen und zu opfern.

Doch zunächst gebe ich einen kleinen Überblick.

FAQ: Horst Wessel, Hanns Heinz Ewers, NS-Organisationen & Ideologie

Wer war Horst Wessel?

Horst Wessel (1907–1930) war ein Mitglied der NSDAP und der SA. Er wurde von den Nationalsozialisten nach seinem Tod zum Märtyrer stilisiert. Bekannt wurde er vor allem durch das „Horst-Wessel-Lied“, das nach seinem gewaltsamen Tod durch Kommunisten von Joseph Goebbels zur Parteihymne der NSDAP erhoben wurde. Sein früher Tod machte ihn zur Symbolfigur im nationalsozialistischen Propagandakult.

Wer war Hanns Heinz Ewers?

Hanns Heinz Ewers (1871–1943) war ein deutscher Schriftsteller, bekannt für seine fantastischen und oft makabren Romane. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Alraune, Der Zauberlehrling und Vampir. Er war in der Weimarer Republik ein umstrittener, aber populärer Autor.

Welche Verbindung hatte Ewers zum Nationalsozialismus?

Ewers stand dem Nationalsozialismus ambivalent gegenüber. Einerseits bemühte er sich früh um Nähe zur NSDAP und verfasste 1921 eine Biografie über Horst Wessel. Andererseits entsprach sein Werk mit seinen dekadenten, okkulten und sexuellen Themen nicht der NS-Ideologie. Seine Bücher wurden später von den Nazis verboten. Er war kein linientreuer Nationalsozialist, sondern versuchte opportunistisch, im System seinen Platz zu finden – letztlich ohne dauerhaften Erfolg.

Was war die SA?

Die SA (Sturmabteilung) war eine paramilitärische Organisation der NSDAP, gegründet 1920. Sie spielte eine zentrale Rolle beim Aufstieg der NSDAP durch Straßenkämpfe, politische Einschüchterung und Massendemonstrationen. Ihre Macht wurde nach 1934 stark eingeschränkt, nachdem Hitler im sogenannten „Röhm-Putsch“ die Führungsspitze der SA ausschalten ließ.

Was war die SS?

Die SS (Schutzstaffel) war ursprünglich eine kleine Schutztruppe für Hitler, entwickelte sich aber unter Heinrich Himmler zu einer der mächtigsten Organisationen im NS-Staat. Die SS war verantwortlich für die Durchführung des Holocaust, für Geheimdiensttätigkeiten (SD), sowie für die Bewachung und Verwaltung der Konzentrationslager. Sie galt als ideologisch besonders fanatisch.

Wie wurde Mathematik im Nationalsozialismus rezipiert?

Im Nationalsozialismus wurde auch die Wissenschaft instrumentalisiert. Die sogenannte nationalsozialistische Mathematik versuchte, „deutsche“ von „jüdischer“ Mathematik zu unterscheiden – ähnlich wie in anderen Wissenschaften. Mathematische Leistungen von jüdischen Wissenschaftlern wurden systematisch ausgeblendet oder abgewertet. Gleichzeitig förderte man praktische, anwendungsbezogene Mathematik im Dienst der Rüstungsindustrie und Kriegsführung.

Was war das Propagandaministerium?

Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda wurde 1933 gegründet und von Joseph Goebbels geleitet. Es steuerte sämtliche Medieninhalte – Presse, Rundfunk, Film, Literatur und Kunst – und hatte die Aufgabe, das nationalsozialistische Weltbild zu verbreiten. Kritische Stimmen wurden unterdrückt, die Bevölkerung wurde gezielt manipuliert. Das Ministerium war eines der wichtigsten Werkzeuge zur Machtsicherung des NS-Regimes.

Wurden Kunst und Literatur im Nationalsozialismus gleichgeschaltet?

Ja. Künstlerische Freiheit wurde stark eingeschränkt. Die sogenannten „entarteten“ Werke – vor allem moderne, expressionistische, dadaistische oder von jüdischen Künstlern stammende Kunst – wurden verboten. Stattdessen wurden „blut-und-boden“-nahe, heroische und völkische Inhalte gefördert. Viele Schriftsteller und Künstler emigrierten, wurden verfolgt oder erhielten Berufsverbot.

Wer war Joseph Goebbels?

Joseph Goebbels (1897–1945) war einer der engsten Vertrauten Adolf Hitlers und ab 1933 Leiter des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda. Er war verantwortlich für die umfassende Steuerung der Medienlandschaft im NS-Staat. Mit Hilfe von Radio, Film, Presse und Kulturinszenierungen gelang es ihm, das nationalsozialistische Gedankengut tief in die Bevölkerung einzupflanzen. Goebbels war ein brillanter Redner und zynischer Propagandist, dessen Arbeit maßgeblich zur Radikalisierung und ideologischen Homogenisierung der deutschen Gesellschaft beitrug. 1945 beging er gemeinsam mit seiner Frau Selbstmord, nachdem er zuvor seine sechs Kinder ermorden ließ.

Zum Autor von Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal – Hanns Heinz Ewers

Hanns Heinz Ewers (1871–1943) war ein deutscher Schriftsteller, Dichter und Dramatiker und bekannt für seine düsteren, phantastischen Werke. Viele seiner Werke zeichnen sich durch dunkle, groteske Elemente aus, die mit dem Okkulten, dem Teufel und dem Unheimlichen spielen. Ewers selbst bezeichnete sich als „Literat des Phantastischen“, was seine Vorliebe für Horror und das Übernatürliche widerspiegelt. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehören neben Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal auch Alraune (1911), in dem eine künstlich erschaffene Frau die zentrale Rolle spielt. Weitere wichtige Werke sind Der Zauberer (1910) und Der Mediziner (1924), die ebenfalls dunkle Themen wie den Pakt mit dem Teufel und die Schattenseiten der Wissenschaft aufgreifen. Inwiefern da eine Verbindung zu Faust von Goethe besteht, kann ich nicht beurteilen.

Ewers‘ Verbindung zum Nationalsozialismus

Hanns Heinz Ewers war in der Weimarer Republik eine prominente Figur in der deutschen Kulturszene und zeigte frühe Sympathien für den Nationalsozialismus. Und ja, Hanns Heinz Ewers traf sich tatsächlich mit Adolf Hitler. In seinem Nachwort im Roman gibt er an, er habe die Anregung zum Verfassen des Romans von Adolf Hitler erhalten und sei bestimmt „den Kampf um die Straße“ (Hanns Heinz Ewers: Horst Wessel Ein deutsches Schicksal. Stuttgart und München 1932) zu schildern. Ewers war in den frühen Jahren der NSDAP ein prominenter Unterstützer der Partei und pflegte Beziehungen zu führenden Figuren des Nationalsozialismus. Er traf sich mit Hitler in den frühen 1930er Jahren, nachdem die NSDAP an Einfluss gewann, und zeigte sich bereit, seine Unterstützung für die Partei auszudrücken. Es wird berichtet, dass Ewers Hitler als „genialen Führer“ bezeichnete und sich selbst als Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie betrachtete. Er soll auch in seiner Zeit als Schriftsteller positive Sympathien für die Bewegung geäußert haben.

Es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass Ewers später in seiner Karriere seine Unterstützung für den Nationalsozialismus relativierte oder sogar distanzierte, als er bemerkte, dass die Partei unter Hitler zunehmend autoritär und totalitär wurde. Trotz seiner anfänglichen Unterstützung wurde Ewers nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur wegen seiner Verstrickungen in die nationalsozialistische Bewegung kritisiert, sondern auch wegen seiner problematischen Haltung zu vielen politischen und kulturellen Themen dieser Zeit. Ewers‘ Beziehung zu Hitler und seine anfängliche Unterstützung der NSDAP werfen also einen Schatten auf sein literarisches Erbe und seine Rolle in der deutschen Kulturgeschichte.

Wer war Horst Wessel?

Horst Wessel war ein deutsches SA-Mitglied und ein Propagandist der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei (NSDAP). Er wurde am 9. Oktober 1907 in Bielefeld geboren und starb am 23. Februar 1930. Bekannt war Horst Wessel vor allem durch das von ihm geschriebene und vertonte Horst-Wessel-Lied, das später eine der wichtigsten Hymnen der Nationalsozialisten wurde. Horst Wessel wurde als Märtyrerfigur des nationalsozialistischen Regimes verehrt, was auch das Verfassen des Romans Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal von Hanns Heinz Ewers als propagandistische Maßnahme erklärt. Zu einem Märtyrer wurde Wessel, nachdem er von einem Kommunisten in Berlin erschossen wurde. Der Mord an Wessel und seine darauffolgende Verehrung durch die Nationalsozialisten machten ihn zu einer Symbolfigur des NS-Regimes. Das „Horst-Wessel-Lied“ wurde während des Dritten Reiches zu einer wichtigen nationalsozialistischen Hymne und spielte eine Rolle in der Propaganda der NSDAP. Meine Oma zum Beispiel konnte das Lied auswendig mitsingen und sie hat auch einst erwähnt, dass sie das Lied in der Schule morgens singen mussten. Nach dem Tod Wessels wurde das „Horst-Wessel-Lied“ bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland als offizielle Parteihymne der Nationalsozialisten verwendet. Wessel ist heute noch als Symbol des Nationalsozialismus belastet und wird in vielen Ländern mit Ablehnung und Verurteilung betrachtet.

Die Erinnerung an Horst Wessel ist daher vor allem negativ konnotiert und mit den Verbrechen und der Ideologie des Nationalsozialismus verbunden.

Und warum gibt es ein Horst Wessel-Buch?

Das Horst Wessel-Buch wurde 1930 von der NSDAP veröffentlicht als scheinbar authentische Biografie über Horst Wessel, den sogenannten „Märtyrer“ der NSDAP. Es sollte Wessel als Symbol für den „Volkskampf“ und die „Opferbereitschaft“ der Nationalsozialisten darstellen. Das Buch glorifizierte den Mord an Wessel als Heldentod für die Bewegung und verband seine Geschichte direkt mit der ideologischen Propaganda der NSDAP. Im Vergleich zum „Horst-Wessel-Lied„, das zur Hymne der NSDAP wurde und häufig bei politischen Veranstaltungen gespielt wurde, nahm der Roman Horst Wessel. Ein deutsches Schicksaleine unterstützende Rolle ein. Es diente zur Verewigung von Horst Wessel als Symbolfigur und der Schaffung eines nationalsozialistischen Märtyrers, dessen Tod für die „große Sache“ der Partei stand. Ewers‘ Roman hatte somit einen bedeutenden ideologischen Stellenwert und war Teil der Kultivierung des Wessels-Mythos innerhalb der nationalsozialistischen Propaganda, während das „Horst-Wessel-Lied“ als offizielles Lied zur Symbolisierung der Bewegung eine direkte musikalische Funktion hatte. Beide ergänzten sich, aber das Lied hatte eine praktischere Rolle bei öffentlichen Auftritten, während das Buch das ideologische Fundament und die Legendenbildung rund um Wessel vertiefte. Es wurde in der Zeit des Dritten Reiches oft bei öffentlichen Veranstaltungen und bei Paraden gespielt und war eine bedeutende Propagandamaßnahme der Nationalsozialisten.

Die erste Strophe des Liedes lautet:

„Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!

SA marschiert mit festem Schritt.

Kameraden, die ein Herz und ein Ziel vereint,

für den Sieg der Nationalsozialistischen Bewegung.“

Zur übergeordneten Fragestellung zum Beitrag über Horst Wessel, Propaganda und Mythenbildung

Inwiefern wurden religiöse und mythologische Elemente im Horst-Wessel Roman genutzt, um eine für die nationalsozialistische Bewegung nützliche und vorbildliche Märtyrer-Figur zu erschaffen?

Die Ideologie des Nationalsozialismus umfasst unter anderem Aspekte wie Antisemitismus, Rassenlehre, Lebensraumideologie, die Volksgemeinschaft und das Führerprinzip. Mythen sind Erzählungen, die sich über die Jahrhunderte hinweg in einer Kultur halten und auf verschiedenste Art und Weise weitergetragen werden. Durch Mythen können sich Mitglieder einer Kultur mit ihrer Gesellschaft identifizieren, das heißt Mythen haben Identifizierungscharakter. In antiken und mittelalterlichen Heldenmythen beispielsweise traten heroische Gestalten auf, die oft historische Figuren waren, deren Leben und Sterben aber interpretiert wurde. Alexander der Große ist ein gutes Beispiel dafür. Durch Mythen werden Emotionen erweckt, die sozialen Erfahrungen der Menschen können organisiert und gelenkt, Furcht und Hoffnung können im Mythos funktionalisiert werden. Typische Themen eines überlieferten Mythos sind Tod, Leben, Kampf, Existenz und mehr. Religiöse Mythen trugen schon immer dazu bei, eine Überzeugung in einer Gesellschaft aufrecht zu erhalten, das Seltsame, das Unheimliche, dass nicht Sinngebende zu erklären und ihm einen (instrumentalisierten) Sinn zu geben. Das heißt, ein Mythos bietet neben Sinn auch Vorbildfiguren und ein Wertesystem zur Orientierung. Der Mythos beschreibt also eine überindividuelle kollektiv wichtige Wirklichkeit. Und indem der Mythos im Kult gefeiert und wiederholt wird, wird er selbst bestätigt und die Präsentation wird zu einem Gemeinschaftserlebnis, wie es auch in der NS-Zeit geschehen ist.[1]

These 1 – Horst Wessel und hagiographische Strukturen im Roman

Hanns Heinz Ewers orientierte sich beim Schreiben des Romans Horst Wessel – ein deutsches Schicksal an den Hagiographien und nutzte religiöse und mythologische Elemente für die strukturelle Erzählung.

Die Nationalsozialisten nutzten zu Propagandazwecken auch den christlichen Grundmythos von Jesus Christus zur Überhöhung und Radikalisierung bestimmter Aspekte ihres Parteiprogramms. Politik und Religion sollten verbunden werden. Hitler war vom blinden Fanatismus des Glaubens fasziniert – er wollte seine Ideologie ebenso unantastbar machen wie es in religiösen Kontexten der Fall war. Gott opfert seinen Sohn Jesus Christus – der Held wagt sein Leben für das Gemeinwohl und opfert sich. Die Übertragung des narrativen Charakters ist offenkundig. Und durch genau dieses Opfer wird der Wert der (vermeintlich) guten Sache erst deutlich wie zum Beispiel das Überleben der Gemeinschaft. Der Held wird zum Erlöser, indem er seine Gegenspieler überwindet. Wenn er im Kampf sein Leben lässt, dann bleibt er im Gedächtnis der Gemeinschaft bestehen und wird unsterblich. Der tote Held wird im Mythos wiedergeboren. Im Mythos hat er dann eine neue Aufgabe gefunden, er lehrt durch sein erzähltes Leben und gibt seine Lehre weiter. Er wirkt über den Tod hinaus auf die Gemeinschaft ein und wird funktionalisiert und instrumentalisiert.

Opferbereitschaft und NS-Heroenkult

Die Opferbereitschaft ist eine wichtige Komponente im Nationalsozialismus, denn alle NS-Heroen starben für Deutschland, die Bewegung, den Führer usw. Mit ihrem Tod haben sie den Sieg des NS-Regimes bewirkt. Die sakramentale Dimension spielt bei derartigen Märtyrerfiguren eine wichtige Rolle. Wie in den Religionen auch, gilt das Opfer als heilige Handlung. Der Opfertod von Jesus beispielsweise bringt zwei Vorstellungen zusammen: Er ist das Lamm, dass für die Sünden der Welt geschlachtet wird und zugleich sühnt er die Schuld der Menschen, hebt die Folgen ihrer Sünden auf. Jesus ist Opfergabe und Opferpriester zugleich, er versöhnt die Menschen und Gott. Die Sakralisierung von Opfern erzeugt auch die Akzeptanz von Gewalt, es gibt die Entlastung des Tötens und den Totenkult. Der heroische Mythos dient auch der Rekrutierung neuer Kämpfer und als Appell an das Gewaltpotential der Anhänger, die eben durch den Mythos die notwendige moralische Rechtfertigung erhalten.

Scheitern und Tod verwandeln in Sieg und Erlösung

Die Nachfolger der toten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg sollten deren Scheitern erst noch in einen Sieg verwandeln, damit der Tod der Gefallenen nicht erfolglos bliebe. Im übertragenen Sinne schenkte Jesus den Gläubigen durch seinen Tod die Möglichkeit zum Ewigen Leben. Es gibt allerdings einen Unterschied zu Opfervorstellung des Nazis: Ständig neue Opfer mussten das Fortleben des Volkes erst noch garantierten. Nur den toten Helden war das Leben in Form von rühmlicher Überlieferung garantiert wegen ihres Verdienstes zugunsten des Volkes auf das persönliche Weiterleben verzichtet zu haben. Das Volk musste sich das Leben vor dem Tod erst noch verdienen. Der sterbende junge Held gehörte stets zu den besten seines Volkes, er ist eine Art Primitialopfer auf dem Altar des Vaterlandes, das unschuldige Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das hat eine symbolische Verbindung zu dem Ritual der Opferung der Osterlämmer, die ihrerseits kindliche Unschuld und Reinheit symbolisierten, die sich auf die nationalsozialistischen Jünglinge übertragen ließ.

Die Nazis hatten politisches Interesse am Heroismus und den Mythen

Es wurden Symbole verwendet, die Emotionen erweckten. Offenbarungstexte wurden verfasst, in denen der scheinbar sinnlose Tod mit Sinn funktionalisiert ausgedeutet wurde. Und wie Horst Wessel auch, wurden historische Personen nach ihrem Tod mit Hilfe vorgefundener Muster in mythische Helden verwandelt. Wobei im Fall Wessels Dr. Joseph Goebbels der Mythenproduzent war. Hitler und Goebbels selbst nannten ihre Erzeugnisse nicht Mythos, sie schmückten ihre Erzeugnisse aber stilvoll aus. Das Ziel war es, den Heldentod im religiösen Sinne als notwendiges Opfer zu deuten und daraus politisches Kapital schlagen zu können. Der Tod der Anhänger wurde von Anfang an mit einkalkuliert und konnte für die Propaganda genutzt werden.

Mythische Deutung vom Leben und Sterben des Horst Wessel

Plausibel war die mythische Deutung vom Leben und Sterben Wessels für SA-Männer und Sympathisanten. Sie waren bereit, den Mythos zu glauben, denn die Story passte zu ihren Bedürfnissen und entsprach den eigenen Deutungsmöglichkeiten. Horst Wessel eignete sich besonders gut als Märtyrerfigur, weil er das Selbstbild der SA bestätigte, die sich nicht als Befehlsempfängerin sah, sondern als Elite der Bewegung. Horst Wessel war auch ein Beweis für die Opferbereitschaft der Führung (die sich ja eigentlich nicht opfern wollte, sondern lieber die Bauern ins Feld schickte). Die Mythenbildung stellte zwischen 1923 und 1930 kein einzelnes Phänomen dar, sondern sie kann in einen größeren Zusammenhang apokalyptischer Katastrophenvorstellungen und entsprechend religiöser Erneuerungsbewegungen eingeordnet werden, die es seit dem Ersten Weltkrieg gab. Die Erlösungshoffnungen, die von den Nazis aufgebaut wurden, fanden in der Bevölkerung Anklang. Nach Zusammenbruch des Kaiserreiches, der Kriegsniederlage, Revolution und Inflation wurde die Suche nach einer neuen seelischen und geistigen Identität vordringlich und die Zeit für eine spirituelle Läuterung des Einzelnen sowie eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft schien angebrochen. Die Nazis machten sich diese Stimmung zunutze, denn messianische Führungsfiguren wie Hitler boten eine Orientierung. Und dadurch, dass Hitler, Goebbels und Co. tatsächlich von ihrer messianischen Funktion überzeugt waren, besaßen sie Authentizitätsanspruch der dann auf die Menschen wirken konnte.

Der strukturelle Aufbau einer Hagiographie im Zusammenhang mit dem Wessel-Buch

Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie „heilig schreiben“. Als Hagiographie werden Darstellungen des Lebens von Heiligen bezeichnet. Heiligenviten dienen auch liturgischen Zwecken, sie wurden an den Heiligenfesten vorgelesen. Die Helden der Heiligenviten werden daher nicht primär als historische Persönlichkeiten beschrieben, sondern im Sinne der traditionellen hagiographischen Typologie als vom Himmel begnadete Künder der Unüberwindlichkeit christlicher Tugenden, der Kraft des Glaubens und der Macht Gottes vorgestellt.[2]

Eine Hagiographische Darstellung besitzt ein klassisches Schema

1. Einleitung

2. Kindheit, Jugend und Heranwachsen des Heiligen werden beschrieben und auch schon hier werden Wunder beschrieben, die mit dem Heiligen in Zusammenhang stehen.

3. Leben als Charismatiker: Erzählung von den Taten, Versuchungen, Kämpfe usw. in seiner besonderen Stellung. conversio

4. Tod und Wundererzählung, eventuell auch Martyrium. passio

5. Wunder nach dem Tod – miracula

6. Hinweise auf Reliquienerhebung und Translation – translatio

7. Vergleich mit anderen

8. Epilog, Gebet, Nachwort des Autors

Eine Hagiographie ist weniger ein literaturhistorischer Gattungsbegriff, sondern eine literarisch-historische Kategorie, die literarische Tradition nicht nach der äußeren Form, sondern nach Entstehungsbedingungen, Struktur und Intention aufgrund spezifischer – eben hagiographischer – Merkmale klassifiziert.[3] Da Hagiographien auf Propagandierung, Etablierung und Stabilisierung von Heiligen und ihren Kulten mit ihrem spezifischen dahinterstehenden religiösen Programm abzielen, ist es logisch, diese Mechanismen auf den Heroenkult des Nationalsozialismus zu übertragen.[4]

Horst Wessel als Heiliger einer nationalsozialistischen Heiligenvita

Zwar fehlt es in Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal an einigen der genannten Punkte, die in einer Heiligenvita klassischerweise vorhanden sind, jedoch ist aus den verbliebenen Elementen klar eine Parallele erkennbar. Schon beim ersten Auftritt von Horst Wessel wird er auch durch andere Figuren wie folgt beschrieben: „Der Junge brennt. In Flammen steht er.“ (Ewers, Hanns Heinz: Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal. Stuttgart und Berlin 1932, S 11-12.). Er ist quasi erweckt worden, mit dem ideologischen Gedanken der NS-Bewegung. Hier werden dann auch die vom NS-Regime vielseitig genutzten Symbole des Feuers und der Flammen eingesetzt, die conversio, die Wandlung durch Reinigung des inneren Feuers wird beschrieben. Bald darauf folgen dann die Taten Wessels, die Wundertaten miracula genannt. Zum Beispiel übernimmt er einen schlecht organisierten SA-Trupp in einem kommunistisch besetzten Teil Berlins und schafft es, den Trupp zu organisieren oder sogar Kommunisten bekehren. Hier wird eine Parallele von Wessel als Apostel, als Verkünder eines neuen Evangeliums – eines nationalsozialistischen – sichtbar. Er zieht die Irrgläubigen auf seine Seite, er rettet sozusagen ihre Seelen durch Einverleibung in die nationalsozialistische Gemeinschaft. Das ist plumpe Missionsarbeit.

Zudem stellt er sämtliche Tugenden unter Beweis, er besitzt den Glauben an die übergeordnete Sache, er zeigt auch Nächstenliebe (zu Erna beispielsweise).

Dann folgen der Tod und das Martyrium, wobei das Martyrium bei Horst Wessel vorgezogen wird sowie passio – das heiligmäßige Leiden und Sterben. Und auch die translatio gibt es, allerdings durch Wessel selbst, der die Gebeine seines toten Bruders nach Hause überführt. Dies wird im übertragenen Sinne Horsts Passionsweg. Bei der späteren Beerdigung von Horst Wessel wird sein Sarg verspottet und gesteinigt, wobei auch hier Parallelen zu der Passion Christi gesehen werden können, auch wenn einige Umdeutungen seitens der Nazis stattfanden. Am Ende wird dann durch die Mutter die Geschichte von Horst mit der von Jesus verschränkt.

„Wieder träumte die Mutter. Hochaufgerichtet ein riesenhaftes Kreuz, am Querbalken durchflochten mit einem Hakenkreuz. Horst stand darunter in seiner braunen Sturmtracht; er hielt die Kappe in beiden Händen, sah ernst hinauf.

Nie wieder verließ sie dies Bild. Sie sah es tagsüber in stillen Augenblicken, sah es in tiefer Nacht, wenn sie schlaflos dalag.

Und sie wußte: wenn des Volkes Jammer ein Opfer verlangt – immer sind es die Tapfersten, sind es die Edelsten und Besten, die auserwählt sind.

Und immer, immer ist dies das Ende: unter dem Kreuz steht eine Mutter.“ (Horst Wessel, S. 289)

Fazit zu Analogien der Hagiographie und Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal

Es gibt also augenscheinliche Parallelen des Wessel-Romans mit einer Heiligenvita. Es gibt aber auch einige Brüche, die nicht in die hagiographische Erzählstruktur passen. Zum Beispiel gehören die Gespenstererscheinungen am Grab Wessels, die kitschigen Szenen im Krankenhaus an Wessels Bett und auch die Transvestiten in der Bar nicht unbedingt in die Strukturen einer Heiligenviten. Hier scheint Ewers sich in seinem Stil möglicherweise schriftstellerische Freiheiten gegönnt zu haben. Eventuell ist ja auch die skurrile Kombination aus Hagiographie, Biographie und Phantastik. Grund für das Scheitern des Romans. Jedenfalls – durch die Figur des Horst Wessel vermag es der Wessel-Mythos die nationalsozialistische Idee der opferbereiten Kampfzeit des deutschen Volkes zu verkörpern und diese weiterzugeben. Der Wessel-Stoff im Roman hat also eine identitäts- und sinnstiftende gesellschaftliche Funktion. Der Roman unternimmt eine Ästhetisierung des politischen Lebens und stellt so eine symbolische Ordnung der Gesellschaft her, die sich im Mythos dem rational-analytischen Zugriff entzieht.

These 2 – Funktionen propagandistischer Literatur am Beispiel von Horst Wessel

Die Verankerung von religiösen und mythologischen Konzepten in der propagandistischen Literatur wie dem Wessel-Roman sollte die Sinnhaftigkeit der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft untermauern, und seine Leser zur begeisterten Nachahmung bestimmter ideologischer Inhalte animieren.

„Der Heldenkult des Nationalsozialismus bestand aus einem Symbolsystem, das seine Inhalte in symbolischen Geschichten vermittelte, in symbolischen Handlungen bekräftigte und in symbolischen Zeichen verdinglichte.“[5] Mythische Gebilde können durch Hypostasierung eines ideologischen Konstruktes von Werthierarchien, Normen und gängigen oder gewünschten Handlungsmustern durch exemplarisch auftretende Personen regelrechte politische Fiktionen mit gesellschaftlicher Verbindlichkeit herstellen. Im Zentrum des mythischen Geschehens steht häufig eine herausgehobene Legitimationsfigur. Die Nazis bauten ihre Propaganda nicht auf sachliche Analyse auf, sondern auf das Erwecken von Emotionen und Gemütskräften, Ausnutzen existenzieller Ängste und patriotischer Wunschvorstellungen. „Die positive Leistung von Mythen besteht unter anderem darin, die sozialen Erfahrungen des Menschen zu objektivieren, seine Hoffnungen und seine Furcht zu organisieren.“[6]

Im Gegenzug dazu kam als Negativbeispiel die Indienstnahme des Mythos für die verbrecherischen Ziele des Nazi-Regimes. Eine adäquate Mythenkritik ist nicht mehr an der Entlarvung des Aberglaubens interessiert, sondern misst Mythen an ihren historischen Folgen.[7] So sollte der Rückgriff auf die mythische Vergangenheit im Nationalsozialismus über alle sozialen Gegensätze hinweg Gemeinsamkeiten schaffen und den Willen des Volkes auf ein gemeinsames Ziel richten.

Ideologisierung und seine Tendenzen zur Mythologisierung

Die menschliche Phantasie gibt sich mit dem Faktischen nicht zufrieden. Mythologien entstanden, damit Menschen sich mit dem Unfassbaren vertraut machen konnten, Sinn aus dem Unverständlichen schöpfen konnten. Aus diesem Grund wurden Göttern bestimmte Verhaltensweisen und Handlungen zugesprochen – diese erklärten dann Naturkatastrophen und andere unerklärliche Ereignisse, sodass neue Mythen erzeugt wurden. Die säkularisierten Mythen dringen am kritischen Verstand vorbei in die Weltvorstellung der Menschen. Sie sind nicht anders als die Göttersagen kaum zu hinterfragen. Ein Glaubensvorschuss wird benötigt. Vom Prinzip her lässt sich das ganz allgemein auch als ein Phänomen der Massenpsychologie erklären. Das von den meisten Akzeptierte wird als wahr anerkannt, als ein Standard, der Lebenssicherheit schafft. Es ist im Grunde der Weg des geringsten Widerstandes. Allein das kritische und aufklärerische Denken kann sich diesem Einfluss entziehen. Aber das ist nicht so einfach, immerhin wird man als Individuum in kulturelle Gegebenheiten und Tradierungen hineingeboren, die durch Sozialisierung ein etwaiges kritisches Denken und Auflehnen gegen Althergebrachtes systematisch unterbinden.

Mythen als unverzichtbares Erziehungsprogramm

Und genau aus diesem Grund scheinen Mythen ein unverzichtbares Mittel für die politische Integration und Propaganda zu sein. Mythen können sinngebend für zurückliegende Ereignisse sein, die tote Generation aus der Vergangenheit und die lebende Generation der Gegenwart können durch Mythen verbunden werden. Und gerade politische Mythen können als Instrumente für ideologische Herrschaft eingesetzt werden, man erkennt sie unter anderem daran, dass sie keine Kompromisse zulassen, es gibt nur das Entweder-Oder. Beide Varianten sind auch nicht wertfrei, die der Ideologie entgegenstehende Variante ist stets die verachtenswerte. Zudem gibt es keine politische Lernfähigkeit, der politische Mythos verengt den Wahrnehmungsfilter. Es gibt keine Möglichkeit zur Diskussion, weil es nur eingeschränkte Möglichkeiten gibt. Die Nazis machten sich viele mythische Vorlagen zunutze, die sie dann für ihren Zweck zurechtbogen, also damit aktuelle Bezüge und konkrete Handlungsanweisungen eingebaut werden konnte. So konnten sie schon selbst auf Mythen zurückgreifen wie den Reichsmythos oder den Siegfried-Mythos.

Die Propaganda der Nationalsozialisten

Die Propaganda der Nazis nannte sich Volksaufklärung und nahm so Objektivität für sich in Anspruch. Der Inhalt der durch die Nazis umgedichteten Heldengeschichten entstammte der jüngsten Vergangenheit, sie wurden daher nicht als Mythen eingestuft, da Mythen für die Menschen aus längst vergangenen Zeiten kamen. Wissen durch Aufklärung konnte hier nicht greifen. Zu den von den Nazis erdichteten Mythen wurden dann Symbole hinzugezogen, wie etwa Flamme, Held, Opfer, Blut, dies appellierte an das Unbewusste, an das Emotionale und so konnten die psychischen und sozialen Funktionen des Mythos wirken. Die mythischen Bilder wurden vom Volk angenommen, das Erlebte ergab mit dem Mythos für viele Menschen Sinn von Ereignissen, die vorher keinen Sinn ergeben hatten. Das Sterben von Bekannten konnte als nutzbringendes Opfer gesehen werden, die Bedrohung des eigenen Todes konnte zur Chance auf ein erfülltes und im Sinne des Nationalsozialismus altruistisch hingegebenes Leben angesehen werden.

Was ist der mythische Held?

Heldenmythen sind Geschichten und heroische Gestalten sind oftmals historischer Figuren, deren Leben und Sterben aber interpretiert werden – und das meist aus einem spezifischen Grund heraus.[8] Der Held ist eine aus der Menge der gewöhnlichen Menschen herausragende Gestalt, er hat seine persönliche Besonderheit durch eine Tat oder Entscheidung erlangt, die seinen Verehrern als nützlich und vorbildlich gilt. Der Held ist oft besonders tugendhaft, der Mythos seiner Heldentaten wirkt sinnstiftend, erklärt menschliche Grundfragen und bietet Konfliktlösungen an. Die mythische Geschichte schildert den Kampf des Helden gegen die Dunkelheit. Allerdings werden vormals christliche Tugenden wie Glaube, Liebe, Hoffnung bei der Darstellung des nationalsozialistischen Heldenbildes durch Kämpfe, Glauben und Opfer abgelöst. Auch im nationalsozialistischen Tugendkatalog fanden sich Treue, Jugendlichkeit, Reinheit und Opferbereitschaft. Politische Mythen sind mehr als bloße Integrationsgarantien von Gemeinwesen, sie freien in politische Entscheidungen ein, indem sie eine Fülle von Möglichkeiten dualisieren und allein eine Handlungsvariante moralisch-ästhetisch auszeichnen.

Horst Wessel als politische Mythenfigur

Durch politische Mythenfiguren wie Horst Wessel können gesellschaftliche Entwicklungen vorangerieben werden. Sie müssen aber für eine Wirkung auf bereits vorhandene Interessenlagen treffen und dann polarisieren. Es sind nicht die Mythen, die die gesellschaftlich vorherrschende Einstellung bestimmt, sondern die dominanten, sich öffentlich durchsetzenden Einstellungen bestimmen die Mythen, die dann gesellschaftlich wirksam werden können.

Eine grundlegende Eigenschaft es Mythos ist seine Unverwundbarkeit, er kann nicht widerlegt werden. Dies ist im Falle des NS-Staates problematisch, da hier ein einziger Mythos die Deutungen menschlicher Selbst- und Weltverhältnisse übernommen hatte.

Die NSDAP steuerte die Mythenbildung als Propagandaunternehmen, sie bediente sich einer Vielzahl von Repräsentationsformen und Massenmedien. Und gerade im Falle Horst Wessel inszenierte die Partei ein multimediales Erinnerungsprogamm, in dem das Gedenken an den Helden neben vielen anderen Elementen ein massenwirksames Instrument darstellte. Durch Wiederholung und Omnipräsenz wurde der Horst Wessel Mythos als Träger der nationalsozialistischen Sinnkonstruktion ins allgemeine Bewusstsein überführt. Ziel der Gedenkfeiern war Demonstration der Macht und politische Werbung. Für die Not der Weimarer Republik und die innenpolitischen Gegner und Feinde standen Bilder wie Nacht, Winter, Nebel, Unwetter. Dem gegenüber standen dann Bilder des siegenden, heilbringenden nationalsozialistischen Frühlings, des Lichts und des Feuers.[9]

Die Verwebung religiöser, mythischer und politischer Aspekte bei Horst Wessel

Wenn der Heilige nicht nur einen starken Glauben hat, sondern auch mit seinem eigenen Blut für die Sache eingestanden ist, wird er zum Märtyrer. Das Blut, das er in der Nachahmung von Jesus Opfertod vergoss, bezeugt in der Religion die Wahrheit des Erlösungsgeschehens und in der Politik die Berechtigung der Sache. Helden sind im Bewusstsein der Zeitgenossen in die weite Vergangenheit gerückt. Mit dem Siegeszug des Christentums haben die barbarischen Recken der Frühgeschichte ihren Vorbildcharakter eingebüßt. Die Heiligen sind an ihre Stelle getreten, deren Leben zum ständigen Ansporn der Nacheiferung wird. [10] „So wie sie mit ihrer eigenen Vita dem Beispiel des Erlösers folgten, so soll der Leser dieser Vita sich genötigt sehen, ihrem Vorbild zu folgen. Heilige unterstellen das triste Diesseits der Verheißung einer jenseitigen Ordnung – ihre Existenz ist der Beweis, dass ein gottgefälliges Leben nicht nur verdienstvoll, sondern auch lohnend ist. Keinem politischen Propagandisten ist das Charisma des Heiligen unvertraut: mit gutem Grund folgen politische Vorbilder dem Modell des Gottesstreiters. Was der Heilige Georg für das mittelalterliche Christentum war, wurde Che Guevara in den siebziger Jahren für das sozialistische Internationale – und eben das sollte Horst Wessel für die nationalsozialistische Bewegung 1932 werden.[11]

Horst Wessel als Prinzip der fiktiven Authentizität

Der Roman ist eine fiktives Narrativ, das auf historischen Ereignissen basiert.[12] Auslassungen und Tatsachenunterschlagungen sollen ihn jedoch wie einen Tatsachenbericht wirken lassen, damit er zu einem glaubwürdigen Dokument mit Realitätscharakter wird. Aus diesem Grund wird Horst Wessel als Person mit beispielhaftem Charakter präsentiert, dem nicht mehr am Herzen liegt, als seine ganze Kraft in den Dienst der nationalsozialistischen Idee zu stecken. Diesen Einsatz zum Wohle aller Deutschen brachte er im Angesicht des Todes und bei den Straßenkämpfen gegen die Kommunisten. Seine mythisch überhöhte Gestalt wird auch dem ästhetischen Ideal entsprechend dargestellt, schlank, groß und mit leuchtenden Augen, blond – das typisch arische Ideal.[13] Die Mitglieder der KPD werden demgegenüber als hässlich mit einer verkommenen inneren Einstellung und ungepflegt gezeigt. Horst Wessel verkörpert daher ein neues Ideal des Führertums. Die Gruppe erfüllt ihren Kampfauftrag als reine idealistische Selbstverwirklichung, kein Neid, keine Eifersucht, der Einsatz wird nur vom Zweck bestimmt. In der Öffentlichkeit präsentiert sich die SA als geschlossene Formation: Führer und Gefolgschaft marschieren zusammen: Präsentation von Geschlossenheit nach innen und Kampfbereitschaft nach außen. Wesentliches Element nationalsozialistischer Propaganda bestand darin, mittels Licht- und Feuersymbolik den Opfertod aus dem Konnex der Düsternis herauszulösen – Verbreitung von Unsterblichkeitsvorstellungen, die an Elemente christlicher Glaubenstraditionen anknüpften.[14]

Den Opferbereiten wurde ewiger Ruhm verheißen

Mutter Wessel beschreibt ihre Söhne, die im heiligen Licht leuchteten bis über den Tod hinaus.

Sie fühlte: aus der Heimat wob sich das wehe Bild, und die Heimat war sie, war die Mutter. Aus grüner, frischer Jugend wuchsen zwei Büsche – ihre Söhne, ihre beiden herrlichen Jungen. Und trugen die Lilien des Todes.

Aber sie blühten und leuchteten im heiligen Licht, wiegten die Blumenköpfe, lebten, lebten dennoch, hinaus über allen Tod.“ (Horst Wessel, S. 285)

Das Bild der Lilien hat ebenfalls eine spezifische Symbolik inne. Die Augen der nationalsozialistischen Heroen werden in kitschiger Manier mit der Lichtsymbolik beschrieben. Zum Beispiel hat Horst Wessel hell leuchtende Augen, auch im Krankenhaus leuchten seine Augen. Goebbels wird auch mit sengenden Augen beschrieben. Die Lichtmetaphorik wird zum einen den ideologischen Aspekten der Partei aufgeladen, mit der dichotomen Gut-Böse-Symbolik untermauert und schließlich mit religiösen Motiven angereichert. Horst Wessel betreibt in diesem Sinne Missionsarbeit und leistet Überzeugungsarbeit, in dem er den Kampf der SA in den Straßen organisiert. Horst Wessel selbst versteht seine Aufgabe als schicksalshaft, als religiöse Mission – vielleicht auch deswegen, weil sein Vater aus bürgerlichem Hause stammte, und Pfarrer war. Hier kann die Integration des religiösen Mythos besonders gut ansetzen.

Fazit zur 2. These

Der Aufbau des Wessel-Romans ist ein symbolischer Nachvollzug von Christ Weg zum Calvarienberg – was sich auch wieder in die bereits beschriebene Struktur der Heiligenvita eingliedern lässt. Horst Wessel nimmt seine Berufung auf sich – von Heiden bespuckt trägt er sein Kreuz. Nicht einmal Krankheiten können ihn ans Bett fesseln. Zeiten in der Haft nutzt er, um Glaubensfragen zu klären oder für die Komposition neuer Lieder (etwa ein indirekter Vergleich mit Hitler) Ernsthafte Gewissensprobe gibt es nur durch den Tod seines Bruders Werner (der aber strukturell auch mit dem strukturellen Aspekt der translatio instrumentalisiert werden kann).[15]

These 3 – Nationalsozialistische Mutternarrative in Horst Wessel

Die mit christlichen Elementen aufgeladene Mutternarrative am Ende des Wessel-Romans richtete sich mit ihrer Frömmigkeitsstruktur an alle deutschen Frauen, deren Pflicht es nach dem Rollenbild der NSDAP unter anderem war, die eigenen Söhne im Sinne der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft zu erziehen und zu opfern.

Das Frauenbild der Nazis fußt auf Frauenfeindschaft

Die Existenzberechtigung der Frauen lag bei den Nazis in ihrer Gebärfunktion. Erst als Mutter kam die Frau zu ihrer eigentlichen Bestimmung. Frauen stellten als Mutter die organische Grundlage des Volkes, sie waren zuständig für die arische Fortpflanzung, die Reinhaltung der Rasse.[16] Der Mann sollte die Welt erobern und beherrschen. Die Einschränkung des Lebenssinns der Frau auf das Gebären wurde auch schon in Hitlers „Mein Kampf“ deutlich: Bewohner des völkischen Staates: vollwertiger Staatsbürger, Staatsangehörige, Ausländer. Deutschgebürtige Frau ist Staatsangehöriger und erwirbt ihre vollen Zivilrechte als Staatsbürgerin erst durch Heirat und der Verpflichtung Kinder zu bekommen.

Die Frau als Gebärmaschine

Guida Diehls Die deutsche Frau und der Nationalsozialismus ist ein propagandistisches Werk aus der NS-Zeit, das die Rolle der Frau im nationalsozialistischen Staat definiert. Es betont die ideologische Unterordnung der Frau unter die Ziele des Regimes, insbesondere ihre Funktion als Mutter, Hausfrau und Erhalterin der „Volksgemeinschaft“. Das Buch propagiert die NS-Ideale von Weiblichkeit, Familie und Gehorsam und diente der Indoktrination von Frauen im Sinne der nationalsozialistischen Geschlechterpolitik. So ist nachzulesen, dass die Welt der Frau die kleinere ist, denn sie besteht aus ihrem Mann, der Familie, den Kindern und dem Haus.[17] Der Mann trägt laut Diehl die Nation, die Frau die Familie. Die Komplementaritätsthese der zwei Welten von Mann und Frau, die sich ergänzen, ergibt eine klare Trennung und somit kein gemeinsames Handeln, jeder lebt in seiner Welt. Der SA-Mann war fast nie zuhause und die Frauen mussten die Kosten und Lasten tragen und zwar freudig. Die Frauen sollten außerdem den Heimatkampf führen: die Heimatfront sollte nicht ideologisch zersetzt werden. Sie sollten Motivationsquelle und psychologische Aufladbatterie sein.

Die Frau als zu allen Opfern bereite germanische Mitkämpferin

Die Frau als Mitkämpferin, die germanische Frau, die zu allen Opfern bereit war, die deutsche Soldatenmutter und Soldatenbraut. Der politische Soldat erhielt so sein weibliches Ebenbild.

Die NSDAP blieb nach Gründung eher Männerpartei (ein Jahr nach Gründung ca. 10% Frauenanteil) in Auftreten nach außen und innerlicher Ausrichtung. Die Frauenfrage war für die NSDAP nicht wichtig, sie war eine Kampfpartei, die ihre Vorstellung mit Gewalt durchsetzen wollte und vom Fronterlebnis geprägt war. Laut dem Beschluss vom 21.1.1921 konnte eine Frau weder Mitglied der Parteiführung, noch eines leitenden Ausschusses werden. Frauen sollten also aus Führungspositionen ferngehalten werden. Die NSDAP wurde trotzdem von einer Minderheit von Frauen unterstützt, zum Beispiel durch deutsche Frauenorden wie das Roten Hakenkreuz.[18] Dennoch hatten Männer über alle Frauenfragen die Entscheidungsgewalt.[19] Die NSDAP sah Frauen in wirtschaftlichen und krankenpflegerischen Hilfstätigkeiten: Kochen für Parteimitglieder, Sockenstopfen, Versorgen der Männer bei Werbemärschen.[20] Andererseits sollten Frauen politisch-Propagandistische Hilfstätigkeiten übernehmen und in den ihnen zugänglichen Kreisen die Idee des Nationalsozialismus verbreiten. Es gab kein Frauenprogramm bei der NSDAP aber da die Frau als Wählerin wichtig wurde, wollte man auch gezielt im propagandistischen Sinne Frauen ansprechen. Insofern ist der instrumentelle Charakter der Frau deutlich, sofern es überhaupt eine Frauenpolitik gab, diente sie allein den Interessen der Partei. Trotzdem war die NSDAP bei Frauen relativ erfolgreich. Die Propaganda sprach die Frauen auf emotionaler unterbewusster Ebene an. Es ist unsinnig zu denken, dass alle Wählerinnen tendenzielle faschoid gewesen seien.“[21]

Das nationalsozialistische Frauenbild war ein Mutterbild.

Der weibliche Mensch wurde fast nie als Frau bestimmt, sondern als Mutter gedacht. Ihr Betätigungsfeld lag daher nicht im kulturellen Bereich. Das Eindringen der Frau in die Männerwelt wurde als Fehlentwicklung verurteilt, es musste im Interesse der Frau wieder rückgängig gemacht werden, weil die Frau dem Mann in ihrer Welt des Heims am meisten nützen konnte. Die Rettung Deutschlands hing also nicht nur von der männlichen Jungend ab, sondern auch von der Hingabe, mit der die Frauen und Mädchen sich wieder der Familie und dem Muttergedanken zu wenden. „Mutter und Kind sind schlechthin unersetzbare Tragsäulen unserer nationalen Zukunft.“[22] Gerade das Muttertum und die Fähigkeit zur Mutterschaft seien das, was eine Frau dem Mann gleichberechtigt und überlegen macht.[23] Die Frauen sollten in pflegerischen und sozialen Berufen ihre mütterlichen Fähigkeiten einbringen.[24]

Dienst- und Opferbereitschaft bei der nationalsozialistischen Frau

Dienst- und Opferbereitschaft waren Grundhaltungen des deutschen Menschen, die aktivierbar sein mussten. „Jede Frau muss stolz sein, ihre Angehörigen an der vordersten Front zu wissen … und muss stolz drauf sein, wenn sie ihr Höchstes auf dieser Welt, ihren Sohn, den sie unter Schmerzen für ihr Vaterland geboren hat, auch für ihr Volk opfern darf.“[25] Diese Opferbereitschaft ist auch bei der Mutter von Horst Wessel zu finden, wie an den bereits zitierten Textpassagen gezeigt werden konnte. „Diese erforderlichen Ideale erfolgte nicht über Wissensschulung, sondern über Erlebnisschulung. Unterschied zwischen erkennen und erleben muss für die NS-Weltanschauung als zentral angesehen werden. Das Erlebnis war das Verbindende, das Gefühl war entscheidend für die Bekenntnis hin zum Nationalsozialismus.“[26]

Frauen mussten den nationalsozialistischen Nachwuchs sichern

„Die traditionelle Rolle der Frau als Mutter wurde im NS-Staat geradezu gefordert und ideologisch überhöht.“[27] Insofern wurde die Stellung der Frau in der Familie als Gattin, Mutter und Hausfrau auch von Gott als vorgesehen betrachtet. In den Händen der Frau lag der Fortbestand der Volksgemeinschaft, sie war im doppelten Sinne Hüterin des Volkstums. In ihrer Verantwortung lagen biologischer und geistiger Bestand des Volkes, denn sie hatte Zukunft zur Jugend.[28]

Um die Bereitschaft zur Familiengründung zu wecken reichten propagandistische Aufrufe, Appelle an das Pflichtgefühl und die ideelle Aufwertung der Mutterschaft natürlich nicht aus. Auch wirtschaftliche Reize reichten nicht. Erfolgsversprechend schient die zielgerichtete Erziehung der jungen Generation, bis diese erzogen war, mussten Maßnahmen für die bereits gebärfähigen Frauen getroffen werden.[29] Es gab auf der anderen Seite zur Aufrechterhaltung dieser Mutterrolle auch Strafen, um die Geburtenrate zu erhöhen. Dazu gehörten Strafen bei Abtreibungen oder Verhütungsmitteln.[30] In den Händen der Frau lag der Fortbestand der Volksgemeinschaft, sie war im doppelten Sinne Hüterin des Volkstums. In ihrer Verantwortung lagen biologischer und geistiger Bestand des Volkes, denn sie hatte Zukunft zur Jugend.[31] Dadurch, dass die Aufgabe der Frau als natürlich und von Gott vorbestimmt erklärt wurde, fühlten sich wohl gerade viele Frauen, die noch im Christentum verwurzelt waren, angesprochen. Betonung der Natürlichkeit: Alles Natürliche liegt außerhalb des Einflussbereiches der Menschen, ist nicht zu ändern.[32] Die Mutter war Vorbild für das Kind und sollte über die Erziehung gezwungen werden, sich mit dem nationalsozialistischen Gedankengut auseinanderzusetzen. Die Propaganda meinte nicht die Mutter, sondern ihre Funktion als kostenlose Erzieherin rassisch wertvollen, gehorsamen Menschenmaterials.[33] Mutterschaft wurde nicht mit körperlicher Mutterschaft unmittelbar gleichgesetzt, sondern sie wurde als wesentlicher Ausdruck des spezifisch weiblichen Seins zur Haltung, zur seelischen Eigenschaft verklärt.[34] Letztlich sollte die Frau wieder unter die Herrschaft des Mannes gestellt werden.“[35]

Die Widmung an die Mutter in Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal

So ist das Werk von Hanns Heinz Ewers der Mutter von Horst Wessel Margarete Wessel gewidmet. Eben diese Widmung stellt das Buch in den Kontext der nationalsozialistischen Mutterideologisierung des erörterten Programms. Im Buch führt der Mord an Wessel zur Übertragung der ideologischen Repräsentanzfunktion auf die Mutter. Sie trauert um ihre Söhne, die sich für die politische NS-Bewegung geopfert haben – diese Haltung macht sie zum Vorbild für sämtliche, von der NS forcierten Frauenkonzepte im Zusammenhang mit dem ideologisierten Muttertum. Zudem wird sie auch in die die Nähe der Mariengestalt gerückt und erhält im religiösen Kontext eine Rolle als Gottesmutter. Natürlich hat die Darstellung der Mutter auch Vorteile für die Darstellung von Horst Wessel – denn gerade das Verhalten der Mutter qualifiziert ihn zum Märtyrer und rückt ihn in Gottesnähe – der Zusammenhang zur Struktur der Hagiographie wird hergestellt.

Zum Märtyrer qualifiziert neben seiner Heiligkeit auch das Verhalten der Mutter. Sie hat sogar beide Söhne verloren. Margarete Wessel versinkt jedoch nicht in Trauer, sie ringt sich zum Einverständnis für den Opfertod ihrer Söhne durch.[36] (Horst Wessel, S. 287f.) Das Bild der mater dolorosa, die bei allem persönlichen Schmerz das von Gott verhängte Leiden als Bedingung der Erlösung der Menschheit bejaht, erhebt auch den für diesen edlen Zweck den gestorbenen Sohn über jeden Zweifel.[37] Natürlich darf Goebbels nicht fehlen, sein Geist ist im gesamten Roman präsent.[38] Letztlich überbringt er Margarete Wessel als Mutter seinen Dank. Im Roman wird somit der nationalsozialistische Konsens deutlich: Mütter wurden glorifiziert als Mutter der Toten. Mütter sind die großen namenlosen des Volkes. Ihre heilige Trauer, die Tränen der Witwen und Waisen, werden durch den Schmerz eine neue Geburt herbeiführen, und endlich wird aus dem Blut und Tod erwachen der neue Mann, der Führer, auf dessen Schultern die Zukunft ruht. Das Reich wird auch zerstörten Körpern errichtet.[39] Das Opfer der Nazis war für einen höheren Zweck gedacht, um eine neue Nation hervorzubringen: Die Volksgemeinschaft. Wille zum Opfern für diese Volksgemeinschaft.[40]

Beschluss zu Horst Wessel, Mythen- und Propagandabildung mit Mutternarrativen

Die Analyse von Horst Wessel – Ein deutsches Schicksal verdeutlicht, wie gezielt Hanns Heinz Ewers religiöse und mythologische Narrative einsetzte, um eine propagandistische Erzählung mit quasi-heiligen Zügen zu schaffen. Durch die Anlehnung an hagiographische Strukturen und die gezielte Aufladung mit christlichen sowie mythischen Symbolen wurde Horst Wessel nicht nur als politisches Vorbild, sondern als Märtyrer einer vermeintlich höheren Sache inszeniert. Diese Form der Erzählweise diente dazu, die nationalsozialistische Volksgemeinschaft als schicksalhafte und sinnstiftende Einheit darzustellen, die von ihren Anhängern nicht nur Gehorsam, sondern auch Opferbereitschaft forderte. Besonders die Mutterfigur am Ende des Romans verdeutlicht, wie stark geschlechtsspezifische Rollenbilder mit religiösen Motiven verknüpft wurden, um Frauen im Sinne der NS-Ideologie in eine passive, aber tragende Rolle als Erzieherinnen und stille Unterstützerinnen der Bewegung zu drängen. Diese Form der ideologischen Beeinflussung, die gezielt auf Emotionen und traditionelle Werte setzte, ist auch heute von Bedeutung, da ähnliche Narrative in autoritären und extremistischen Bewegungen weiterhin eine Rolle spielen. Die Analyse von solchen propagandistischen Werken ist daher nicht nur eine historische Notwendigkeit, sondern auch ein Beitrag zur kritischen Reflexion gegenwärtiger politischer Strömungen, die mit vermeintlich traditionellen Werten und mythisch aufgeladenen Erzählungen arbeiten, um Gesellschaftsstrukturen zu infiltrieren und zu beeinflussen.

- Der Zauberer von Oz: Conditio humana im blinden Fleck der Figuren – 10. Februar 2026

- Tristan und Isolde im Kartenspiel: Zwischen mittelalterlicher Tradition und romantischer Umdeutung – 12. Januar 2026

- Das Jesus Video – Andreas Eschbachs Science-Fiction-Thriller über Zeitreisen und Glauben – 24. Dezember 2025

Primärliteratur

Ewers, Hanns Heinz: Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal, Stuttgart u. a. 1932.

Genutzte Sekundärliteratur

Baird, Jay W.: To die for Germany. Heroes in the Nazi Pantheon. Bloomington 1990.

Behrenbeck, Sabine: Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und Symbole (Kölner Beiträge zur Nationsforschung, Band 2), Vierow 1996.

Balistier, Thomas: Gewalt und Ordnung. Kalkül und Faszination der SA. Münster 1989.

Brandenburg, Ulrike: Hanns Heinz Ewers (1871-1943). Von der Jahrhundertwende zum Dritten Reich (Studien zur Deutschen und Europäischen Literatur des 19. Und 20. Jahrhunderts, Band 48), Frankfurt am Main 2003.

Brittnacher, Hans Richard: Märtyrer im Braunhemd. Hanns Heinz Ewers: Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal (1932), in: Cammerer, Christiane; Delabar, Walter (Hg.): Dichtung im Dritten Reich?, Opladen 1996, S. 215-230.

Delabar, Walter: Was tun? Romane am Ende der Weimarer Republik, Berlin 2004.

Diehl, Guida: Die deutsche Frau und der Nationalsozialismus. Eisenach 1933, online unter: https://archive.org/details/guidadiehldiedeutschefrauunddernationalsozialismus1933125s.scanfraktur. Klinksiek, Dorothee: Die Frau im NS-Staat. Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Band 44. Stuttgart 1982.

Lotter, Friedrich: Methodisches zur Gewinnung historischer Erkenntnisse aushagiographischen Quellen. In: Historische Zeitschrift 229 (1979), S. 298-356.

Münkler, Herfried: Das Reicht als politische Vision, in: Kemper, Peter (Hg.): Macht des Mythos – Ohnmacht der Vernunft?, Frankfurt am Main 1989, S. 336-358.

Roßmeißl, Esther: Märtyrerstilisierung in der Literatur des Dritten Reiches, Hamburg 2001.

Schnell, Ralf: Dichtung in finsteren Zeiten. Deutsche Literatur und Faschismus, Hamburg 1998.

Stockhorst, Stephanie: Hanns Heinz Ewers als Prophet ohne Zukunft. Bedingungsanalyse des gescheiterten Propagandaromans „Horst Wessel“ (Schriftenreihe und Materialien der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Band 56), Wetzlar 1999.

Thöne, Albrecht W.: Das Licht der Arier. Licht-, Feuer- und Dunkelsymbolik des Nationalsozialismus, München 1979.

[1] Behrenbeck, Sabine: Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und Symbole (Kölner Beiträge zur Nationsforschung, Band 2), Vierow 1996, S. 43. [2] Lotter, Friedrich: Methodisches zur Gewinnung historischer Erkenntnisse aushagiographischen Quellen. In: Historische Zeitschrift 229 (1979), S. 298-356, hier S. 307. [3] Ebd., S. 314. [4] Ebd. [5] Behrenbeck, Sabine: Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und Symbole (Kölner Beiträge zur Nationsforschung, Band 2), Vierow 1996, S. 35. [6] Ebd. S. 39. [7] Ebd. [8] Ebd., S. 4. [9] Thöne, Albrecht W.: Das Licht der Arier. Licht-, Feuer- und Dunkelsymbolik des Nationalsozialismus, München 1979, S. 15. [10] Brittnacher, Hans Richard: Märtyrer im Braunhemd. Hanns Heinz Ewers: Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal (1932), in: Cammerer, Christiane; Delabar, Walter (Hg.): Dichtung im Dritten Reich?, Opladen 1996, S. 215-230, hier S. 221. [11] Ebd. [12] Roßmeißl, Esther: Märtyrerstilisierung in der Literatur des Dritten Reiches, Hamburg 2001, S. 68. [13] Ebd. [14] Thöne, Albrecht W.: Das Licht der Arier. Licht-, Feuer- und Dunkelsymbolik des Nationalsozialismus, München 1979, S. 7. [15] Brittnacher, Hans Richard: Märtyrer im Braunhemd. Hanns Heinz Ewers: Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal (1932), in: Cammerer, Christiane; Delabar, Walter (Hg.): Dichtung im Dritten Reich?, Opladen 1996, S. 215-230, hier S. 226. [16] Balistier, Thomas: Gewalt und Ordnung. Kalkül und Faszination der SA. Münster 1989, S. 171. [17] Diehl, Guida: Die deutsche Frau und der Nationalsozialismus. Eisenach 1933, online unter: https://archive.org/details/guidadiehldiedeutschefrauunddernationalsozialismus1933125s.scanfraktur. [18] Klinksiek, Dorothee: Die Frau im NS-Staat. Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Band 44. Stuttgart 1982, S. 20. [19] Ebd., S. 21. [20] Ebd. [21] Klinksiek, Dorothee: Die Frau im NS-Staat. Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Band 44. Stuttgart 1982, S. 22. [22] Ebd., S. 23. [23] Ebd. [24] Ebd., S. 24. [25] Ebd., S. 66. [26] Klinsiek: Die Frau im NS-Staat, S. 67. [27] Ebd., S. 84. [28] Ebd. [29] Ebd., S. 70. [30] Ebd., S. 69. [31] Ebd., S.84. [32] Ebd. [33] Ebd., S. 85. [34] Ebd. [35] Klinksiek, Dorothee: Die Frau im NS-Staat. Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Band 44. Stuttgart 1982, S. 84-86. [36] Brittnacher, Hans Richard: Märtyrer im Braunhemd. Hanns Heinz Ewers: Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal (1932), in: Cammerer, Christiane; Delabar, Walter (Hg.): Dichtung im Dritten Reich?, Opladen 1996, S. 215-230, hier S. 227. [37] Ebd. [38] Ebd. [39] Baird, Jay W.: To die for Germany. Heroes in the Nazi Pantheon. Bloomington 1990, S. 90. [40] Ebd.